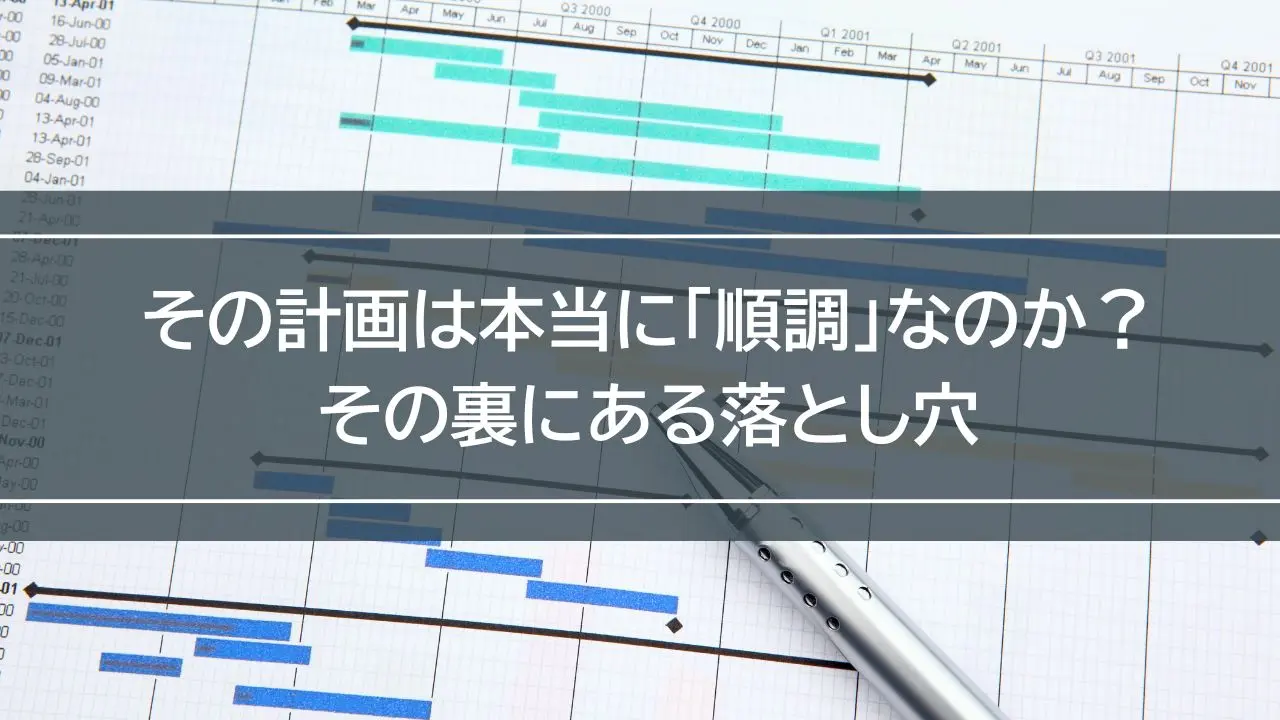

今月の進捗、”順調です”って報告したんですけど…バッファを結構つかってて…

「順調です」って言いたい気持ちもわかるけど、その実態を見ないと落とし穴にはまってしまいますよ。

そうですよね…少し不安になってます…

今日は、順調ですの中身を見る重要性について、お話しましょうか。

この記事をおすすめする方

- 毎回「順調」と報告する習慣に疑問を感じている方

- バッファという言葉の意味を今さら聞けない方

- PDCAサイクルの精度を高めたい方

- プロジェクト管理や進捗共有に課題意識を持つ方

この記事で何がわかるか

「順調」の裏にある見えない課題

日々の報告では、つい「順調です」と言いたくなります。

でもその言葉の裏に、本当に順調とは言えない“遅れの予兆”や“無理な調整”が潜んでいないでしょうか?

実はその油断が、チーム全体の進行を危うくしてしまう可能性があるのです。

バッファを使って帳尻合わせてたんです…

それだと、今は順調に見えるだけかもしれませんね。

バッファとは何か? 3種類のバッファについて

| バッファの種類 | 内容 |

|---|---|

| プロジェクトバッファ | 全体の納期に対して設ける余裕時間。予期せぬ遅延に備えるため。 |

| フィーディングバッファ | 他タスクに影響される工程に設定するクッション時間。 |

| リソースバッファ | 担当者が複数の業務を抱える際に設ける余裕時間。 |

「バッファ」は“余裕”である一方、使えば使うほど計画精度が疑われる要素にもなります。

単なる予備ではなく、計画力や実行力を測る試金石として捉えましょう。

バッファを使うことは、本当に順調なのか?

確かにバッファを使って間に合わせたから“順調”だと感じるかもしれません。

でも、その状態は“計画を修正した”結果であり、予定通りとは言えません。

- なぜバッファを使ったのか?

- 今後また使う可能性はあるのか?

- リカバリーの見込みはあるのか?

こうした問いを立てることで、報告の精度と信頼性が劇的に上がります。

今月は、緊急のタスクが入ったためバッファを使ってますけど、来週少し残業すれば挽回できます!

そのような、バッファを使った理由と、今後の見通しを報告に含めると、上司も安心できますよ。

本当に危ないのは”順調そう”な遅れ

目標未達の原因を見逃している

週次・月次で立てた自分の目標に届かないこと、それ自体が課題です。

その原因を振り返らず“まぁ大丈夫”とスルーしていると、PDCAサイクルの精度が下がります。

クリティカルパスでのバッファ使用

特に重要な工程(クリティカルパス)でバッファを消費すると、後工程の遅れは回避できません。

使ったけどセーフ」ではなく、「取り戻す計画」こそが報告の中身です。

「順調」を目指すより「精度」を磨く

“順調”と報告する前に、自分の計画精度や作業習慣を振り返ること。

失敗の原因や成功の裏側には、必ずヒントがあるはずです。

今まで「順調」って言いたいだけだった気もしてきました…

方向は、正しく状況を知ってもらうことが一番大事です。

自分自身の精度を見直すチャンスにもなりますよ。

まとめ

「順調です」という報告は、時に課題の可視化を妨げる。

進捗報告とは、課題やリスクの共有を通じて、チームを前進させる機会。

バッファの理解と、悲観的な視点からの振り返りで、より信頼される報告スタイルを磨きましょう。

言葉より中身が大事です。

順調の裏にあるものを見抜ける人が、仕事を上手に動かせるんですよ。